古时候鼎盛时,党家村虽不足百户,却有13所私塾,25座惜字炉,近半数人博得功名。在2023年党家村村民学历一览表中,400多户家庭,几乎每家都有本科生。

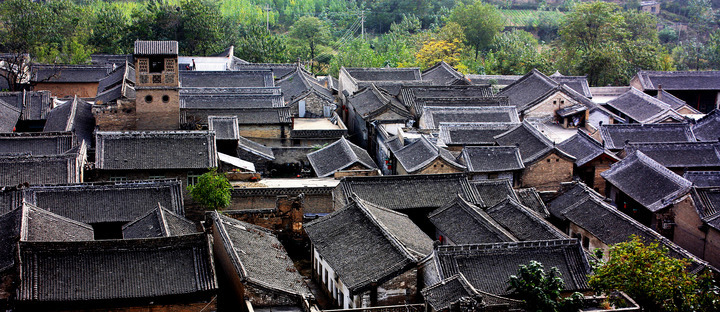

党家村位于陕西省韩城市西庄镇,建村已有693年,是目前国内保护最完好的明清古村寨之一,被誉为北方“民居瑰宝”。特别的是,大量源自《尚书》《礼记》等国学经典的家训,以行书或楷书的形式,被精雕细刻于村中123座明清四合院的青砖上、门楣上或楹联中。

刻于青砖,铭记于心,融入血脉。这些抬头即见、路过即看的各类家训,以耳濡目染、言传身教的方式,内化于一方百姓的成长“基因”中,也将这个西北古村滋养为北国文明村。

新华每日电讯记者孙正好

行走党家村,立于村中的“一炉一凳”,是一代代村民崇文重教、谦和好礼的实物见证。

一炉即为惜字炉,高约2米,专门用来焚烧字纸。在党家村,写过的纸片不可乱扔或遭人践踏,需一律送到惜字炉焚烧净化。逢年过节,孩童还要将家中字纸送到惜字炉焚化,汲取“读书为上”之思想。

一凳即为长寿凳,是明朝末年的老物件,长4.4米。党家村人历来信奉孟子“乡党莫如齿”“老吾老以及人之老”的处世原则,立此凳意在尊敬长者——村中上了年纪的老人可优先在此安坐,年轻一辈要主动礼让。

“忠厚传家久,诗书济世长。”党家村良好的家风、民风,源自这里赓续数百年的家训文化。

位于陕西省韩城市西庄镇的党家村。除供图外均为新华每日电讯记者孙正好摄

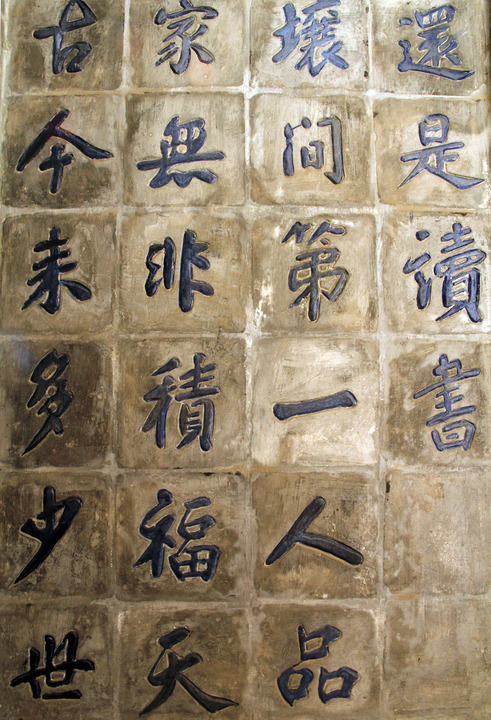

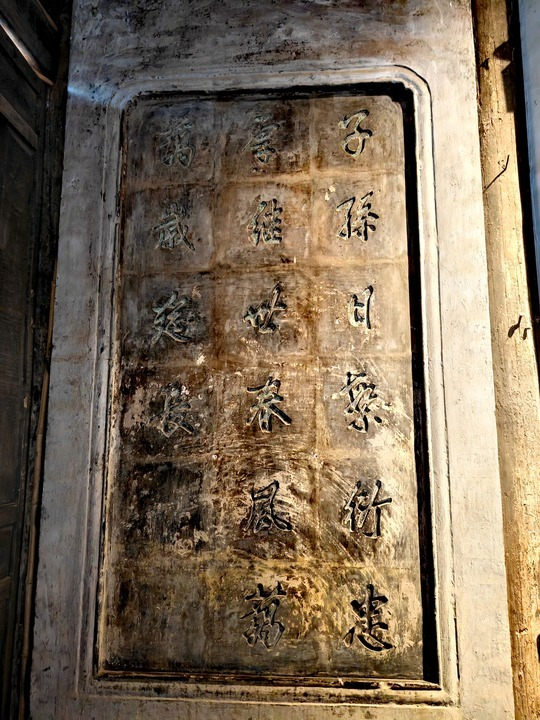

党家村位于陕西省韩城市西庄镇,建村已有693年,是目前国内保护最完好的明清古村寨之一,被誉为北方“民居瑰宝”,也被古建专家称为“东方人类古代传统民居村寨的活化石”。不同于《孔子家语》《颜氏家训》等著书类家训,党家村家训多以行书或楷书的形式,被精雕细刻于村中123座明清四合院的青砖上、门楣上或楹联中——

居仁为本务,由义乃长康。

要门庭显,必须积德;求子孙贤,还是读书。

贫穷宜固守,富贵莫兴狂;勤俭立身本,谦和处世方。

……

刻于青砖,铭记于心,融入血脉。数百年来,这些源自《尚书》《礼记》等国学经典,抬头即见、路过即看的各类家训,以耳濡目染、言传身教的方式,内化于一方百姓的成长“基因”中,也将这个西北古村滋养为北国文明村。陕西作家高建群说:“党家村就是这样一个传承保护中华优秀传统文化的典型村落,充满了文化的正能量。”

重言传:耕读传家之风

“有余力,则学文。”党家村村民孙芳琴常以《弟子规》中的这句话自勉。57岁的她在村里的家风园从事保洁工作,对镌刻在馆内的《弟子规》已是“读百遍,义自见”。虽读书不多又年过半百,但孙芳琴仍然对读书满怀神往,认为“读书是个要紧事、正经事,也是一辈子的事。”

“有一个画面深深烙在我的脑海中。”孙芳琴回忆说,“上世纪80年代初,我们村有个娃考上了北京大学。村里的大喇叭经常通知他母亲去接来自北大的电话。每次喇叭一响,听到北大两个字,我就觉得读书真好,也不断地教育孩子,一定要好好读书,考上大学。”

于党家村而言,这种“守祖宗一脉真传曰勤曰俭,教子孙两条正路惟读惟耕”的耕读传家之风,数百年来,如同血液一般,流淌在每个家庭之中。

党家村明清四合院内景。

“清顺治至乾隆年间,党家村人靠清白为人、诚信经营,开钱庄做生意,成为日进千两的秦商巨贾,村民通过‘股份制’分银,户户殷实,家家富足。”韩城文化学者贾雪芹说,“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。深受儒家学说熏陶的党家村人,在此后持续百余年的建房热潮中,将代表生活品味与精神追求的祖传家训,书于门楣,刻进青砖,写入楹联,形成了家训文化。”

党家村青砖家训。韩城市委宣传部供图

党家村古建筑群是全国重点文物保护单位。漫步村中,典雅精致的明清四合院分列于巷道两侧,小到樨头、门墩,大到走马门楼、堂屋厢房,从院中的天心石、五脊六兽到村里的看家楼、泌阳堡,处处充盈着浓郁的人文气息,家训就是其中最独树一帜的风景——

一等人忠臣孝子,两件事读书耕田。

志欲光前,惟以诗书为先务;心存裕后,莫如勤俭作家风。

无益之书勿读,无益之话勿说;无益之事勿为,无益之人勿亲。

……

在党家村,砖雕家训或凿于门厅照墙之上,或刻于厅房歇墙两侧,笔法刚劲遒健,力道深厚,旨在表明身体力行的决心;写于门楣的木雕家训则凸显醒目、简洁,体现进门即提醒之意,如“笃敬”“尚德”“诗书第”“楚书是宝”等,最常见的是“耕读第”。

党家村内题有“耕读”的门楣。

“在党家村,一个‘半藏农器半藏书’的家庭,会备受村民的尊敬。大家都明白一个道理——治家无奇术,教子多读几行书。”村民党鉴泉说,他多年致力于党家村家训文化的研究,“若要搬迁,很多家训题字还会被郑重其事地描下来,镌刻在新居,以示传承,既为律己,也意在告诫后人。”

读书人也被党家村人敬奉在全村最神圣的地方——文星阁。高6层的塔形阁楼内,摆放着孔子牌位、颜渊等孔门弟子牌位、孟子牌位、朱熹牌位、韩愈牌位等,顶层是文曲星雕像。村民以“耀耀神灵”之待遇,弘扬读书之道,正如阁门楹联所书“奉先师礼义廉耻光圣道,勉后学修齐治平著贤声”。

党家村文星阁。韩城市委宣传部供图

正是在“古今来多少世家,无非积福;天壤间第一人品,便是读书”的家训文化影响下,读书成为党家村人最朴素的追求与信仰。所谓“科举功名代代有,群众时闻读书声”,古时候鼎盛时,全村虽不足百户,却有13所私塾,25座惜字炉,近半数人博得功名。在2023年党家村村民学历一览表中,400多户家庭,几乎每家都有本科生。

“党家村人不仅要自己的孩子能读书,也希望家家户户的孩子都能成才。”村民党茂谦说。

“1982年,我在渭南大荔县上师范学校时,有个同学因为家里太穷,上不起学。为了帮他继续读书,一个同学负责给他供粮,我从自己的生活费中拿出36块钱,帮他缴纳了一年的上灶费。”党茂谦说,“但我自己没钱吃饭,怎么办?”

无奈之下,党茂谦只好写信求助家里。“为了给我送生活费,父亲赶了150里路。到学校后,他问我钱花到哪里了,我实话实说,父亲听了说,‘给了就给了,能帮就帮,没有什么比读书更重要’。”党茂谦回忆,“那个年代,父亲一个月的工资也才30多块钱。”

党家村青砖家训。

因为崇文,所以尊师。党鉴泉曾在党家村小学教书,有一次,村里铁匠的儿子上课时调皮捣蛋,他便“踢了两脚”以示惩戒,没想到孩子掉头跑了。放学后,他不放心,便去家访。“一进门,铁匠做的第一件事,就是请我坐下,给我下了一碗挂面,还加了一个鸡蛋,他说,不管啥事,老师您先吃饱再说。”

重身教:谦和好礼之风

党家村村民党东征家的田地里,长着一棵高大的杏树。15年来,每到杏子成熟的时节,东征一家都会把摘好的200多斤杏子,打包分送给邻居,共享甘甜。每年如此,今年也不例外。

“这棵树是村里党顺昌老人临终前赠予我的。”党东征说。因为爱好,党东征聊起村中的古建与刻字家训来,语速飞快,细节精确,颇有如数家珍的感觉。“我们的家训里有句话,‘读圣贤书,立修齐志;存忠孝心,行仁义事’。什么是仁义事?就是互帮互助,有福同享,有难同当嘛。”

党家村青砖家训的临摹本。韩城市委宣传部供图

共享一树杏,同吃一锅饭,这是党家村的民风。党鉴泉回忆,因为要照顾外地的儿孙,2009年,他的老伴曾外出一个月。“那一个月,我自己在家都没开火。每天到饭点的时候,周围的晚辈就过来喊,‘叔,到我家吃饭去’。很多时候,午饭还没吃,晚饭甚至隔天的饭就已经预约好了。”

“党家村的祖上,都是中国最传统的知识分子,他们对自己和子孙的要求,不仅是要读圣贤书,更讲求身体力行,知行合一。”贾雪芹说,“党家村的很多家训,都是围绕仁、义、礼、智、信的儒家‘五常’与孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻的传统‘八德’,教你怎么做人,如何处世,渐渐形成了谦和好礼的良好家风、民风。”

党家村明清四合院。韩城市委宣传部供图

对党家村人来说,那些刻于青砖、无法磨灭的家训,既要践行于家里家外,也要贯穿于人的一生。对内他们倡导“勤俭治家之本,和顺富家之因;读书成家之本,循理保家之根”;对外“行事要谨慎,谦恭节俭择交友;存心要公平,孝弟忠厚择邻居”;不管何时何地,“动莫若敬,居莫若俭,德莫若让,事莫若咨”。

“宣德居”“谦受益”“积善堂”“孝弟慈”……相比于细化到生活方方面面的青砖家训,党家村百余座明清四合院的门楣刻字,题者总能在两米见方的有限空间中,以寥寥数字表达为人处世的准则与理想,这其中“和”字颇为常见:“履中蹈和”“和气致祥”“和为贵”“勤谨和缓”……

党家村修复后的青砖家训。

在党家村,人人都说村民党赓德有个好嫂子。在这个普通的农家,因为“兄友弟恭”,所以“家和万事兴”。

上世纪90年代初,因为生意失败,党赓德在4年半的时间里,赔了6万元。此后,他和家人靠卖蒸馍,一分一厘还债。党赓德回忆,“到1996年的时候,有笔两万元的银行贷到期了,但自己实在拿不出钱,一家人有点走投无路。”

事情传到了党赓德的哥嫂耳中。嫂子拿出自家的积蓄,又从娘家借了笔钱,到银行偷偷替党赓德还了贷。“银行工作人员告知后,我完全不敢相信,反复确认了好多次,我当场就哭了。”到今天,党赓德说起这件事,仍几度哽咽。

“那时候特别穷,我拿什么还这份情?逢年过节买肉时,我就买两份,一份给自己,另一份给哥哥嫂子送过去。那时候,我岳父家里有头耕牛。每年春种的时候,媳妇就跟我商定,牛牵过来后,一定要先帮着哥哥嫂子种,等他们种完了,我们再种也不迟。”

党家村与青砖家训与门楣家训。

如此“礼尚往来”,党赓德兄弟俩在处理赡养老人、家产分割等事务上,过程都“其乐融融”。“尽管分家很久了,但我现在依然随身携带着哥哥家里的钥匙。”党赓德很骄傲地展示给记者看,“可能因为父辈做得好,现在我的儿子、儿媳妇对我们也特别好。”

“阶前彝训,父慈子孝,斯礼相传百代;堂上和气,兄友弟恭,此风还聚一门。”

“在少壮之时,要知老年人的心酸;当旁观之境,要知局内人的景况;处富贵之地,要知贫贱人的苦恼;居安乐之场,要知患难人的痛痒。”

……

党家村家风园一角。

在类似家训的代代相传、时时鞭策下,党家村的孩童们,自小便扣好了人生第一粒扣子,走稳了人生第一步台阶,人人皆以文明教化自己,提醒他人。“从1971年我嫁到党家村,50多年来,我很少看到村里有人吵架或打架。”村民韩西换说。

“党家村村民整体文化素养高,遇到事情普遍能明辨是非,做到通情达理。”党家村支部书记党小涛说,“更重要的是,大家都愿意走正道,做正事,全村没有闲杂人员。我从2021年开始担任党家村支部书记到现在,最大的感受就是好管理。”

家国情:崇尚大德之风

提起党会生,党家村很多人都会竖起大拇指,称赞此人有大德。

党会生是党家村的“赤脚医生”。1970年上岗后,半个多世纪以来,给周边群众看病,他从不收诊费。即便是寒冬腊月的凌晨三四点,他也是“敲门必应”。如今虽已退休,党会生也没闲着,还坚持在家坐诊。“大家很信任我的医术,我也愿意为大家服务。只要来了,我都免费看,免费写药方。”

党会生对医者仁心的认知,源于父亲的谆谆教导。“我父亲也是个老医生。小时候,家里专门有个柜子,里面放满了各类常见药。父亲只要休假回来,就忙着给周边千余户乡亲们看病。那时候大家普遍比较穷,父亲常常连药费也不收。他经常说一句话,‘医生是个良心活,得有大爱、大德。’”

不只党会生,在党家村,从古至今,大德之风,如薪火相传而绵延不绝。

党家村一角。

“党义翁”是党家村人对远祖党孟辀的尊称。明代嘉靖年间,韩城多地遭遇大旱,诸多村民无力缴纳欠赋,党孟辀出白银300两帮村民渡过难关,还捐献一千石粟谷赈灾。嘉靖三十四年(1555年),韩城又遇地震,民不聊生,为了减轻乡党的负担,党孟辀当着父老乡亲的面,撕毁了此前村民借他的三百多石粮食的借据。

“党天保负责的党家村第一建筑队,捐一万六千四百元改造本村东西两坡……他们还给文化室捐二十英寸彩电一台,给学校捐玻璃三箱,计值六千八百五十元。”这则1988年的捐赠证明记录了党家村人党天保的公益事迹,而当时,党天保自己家里还没有电视。他去世后,村民以“融融雪中炭,深情永相忆”的诗句以示追念。

党家村中的惜字炉。

翻开厚达600多页的《党家村村志》,百余年来,不管凿井、立祠,还是建堡、修桥,几乎每个项目都附有长长的捐款名单,慷慨解囊者都是党家村普通村民,如《南塬坡修复碑记》写道:2021年秋初,小组村民代表共同商议,决定以募捐方式筹资修路……10余日,即收到120人次,累计7万余元捐款。”

心欲小,志欲大。

居身不使白玉玷,立志当与青云齐。

……

“在一代代言传身教中,家训成为党家村人安身立命的‘座右铭’。”贾雪芹说,“这也造就了党家村人普遍崇尚大德的清风正气,很多人具有浓郁的家国情怀,他们在家则尽孝,为国则尽忠,正如光绪三十二年韩城知县张端玑称颂党家村人贾乐天时书写的对联:松柏豫章早有栋梁气,芝兰玉树生于庭阶间。”

游客在党家村中参观。

“1936年12月12日,爆发了震惊中外的西安事变,而后,停止内战,团结抗日之势成。据不完全统计,百户小村,先后就有六十余人从军,投身这场拯救民族、保家卫国的神圣战争。”镌刻于党家村家风馆中的这段文字,讲述着党家村后生们参与抗日救亡的传奇故事。

1937年,耿惠云殁于淞沪会战;1939年,党其昌、党焕章殁于娘子关战役……在抗日战场上,先后有多名党家村人以身殉国,其中不乏党赓宏、党忠儿这样的亲兄弟。而在彼时的党家村初级小学中,老师带着学生们仍在高唱校歌:长报国,志须坚,况日寇,早到黄河岸边,书声每被炮声遮,校园早与战火连,快发愤,成才去救国,遂我愿。

党家村明清四合院。韩城市委宣传部供图

“中华五千年文明为什么能够一直延续,代代传承?一个重要原因就是中华文化的根基深厚。从一个家庭、一个家族,到一个村子、一个乡镇,从个人到群体,从乡村到城镇,都是文化保存传承的载体,保证了中华文化具有生生不息的生命力。”高建群曾如此作文感慨党家村的文脉。

“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”自元至顺二年(1331年)至今,党家村在人文蔚起、俎豆常新中已走过693年的风雨沧桑,至今仍匾联灼光,书香四溢。而耕读于斯、传家于斯的党家村人,依然会在“思孝安家国,读书教子孙”的家训文化中继续修身齐家,立德树人。这绵延于北方“民居瑰宝”里的好家风、好民风,恰如一个微小但坚实的脚印一般,不断见证着中华文明的前行之路。